【2025年最新版】ディジタルウォーターフォールとは?デジタル時代のウォーターフォール開発モデルを徹底解説!

ウォーターフォール開発と聞くと、「古い」「アジャイルの方が柔軟」などの印象を持たれるかもしれません。しかし、今日ではAIやクラウド、DevOpsツールを活用して進化した「ディジタルウォーターフォール」が登場し、再び注目を集めています。本記事では、「ディジタルウォーターフォールとは何か」「なぜ今求められるのか」「導入メリット・デメリット」「導入方法」「最新トレンド」、わかりやすく解説します。

2025年07月14日

ウォーターフォール開発と聞くと、「古い」「アジャイルの方が柔軟」などの印象を持たれるかもしれません。しかし、今日ではAIやクラウド、DevOpsツールを活用して進化した「ディジタルウォーターフォール」が登場し、再び注目を集めています。本記事では、「ディジタルウォーターフォールとは何か」「なぜ今求められるのか」「導入メリット・デメリット」「導入方法」「最新トレンド」、わかりやすく解説します。

1. ディジタルウォーターフォールとは?

ディジタルウォーターフォールは、従来のウォーターフォール開発の段階的な流れ(要件→設計→実装→テスト→運用)を維持しつつ、すべての工程をクラウドと自動化ツールでデジタル化した新しいプロジェクト管理モデルです。

たとえば、要件定義書は紙からクラウド文書に、進捗管理はExcelからダッシュボードに、レビューは人手からAI支援へと変わっています。

2. なぜ今、ディジタルウォーターフォールが必要なのか?

現代のIT開発環境は以下のように変化しています。

・リモートワークの常態化:地理的に分散したチームでも同期・連携が求められる

・監査性・証跡の厳格化:特に金融・医療・行政では、文書と進捗のトレーサビリティが必須

・頻繁な仕様変更への備え:ウォーターフォールでも柔軟性が必要とされる

・生成AI・自動化技術の進化:手作業を補完し、品質と効率を両立できるようになった

3. ディジタルウォーターフォールの主要構成と特徴

クラウドベースの要件・設計管理

・ツール例:Confluence, Notion, Google Docs

・効果:バージョン管理、自動保存、変更履歴の記録により、「誰がいつ何を変えたか」が明確に。

・AI連携:文章の曖昧さや漏れを自動指摘 → 要件ミスを防止。

自動テスト・ビルド・デプロイ(CI/CD)

・Jenkins, GitHub Actions, GitLab CIを用いて、ソースコードからテスト・本番環境まで自動化。

・メリット:属人化を防ぎ、再現性の高い品質管理が可能に。

クラウド進捗管理・ダッシュボード

・Jira, Azure DevOpsなどで、各工程の進捗、課題、リスクを可視化。

・ステークホルダーとの認識ずれを最小化。

・ガントチャート/バーンダウンチャートを自動生成して報告負担も軽減。

AIによるレビュー・ドキュメント補完

・ChatGPT・ClaudeなどのAIツールを導入し、仕様書のチェック、テストケースの自動提案、コードレビュー補助を実現。

・効果:レビュー時間の短縮、表現の標準化、ヒューマンエラー削減。

4. メリット・デメリット比較

メリット

・ドキュメントや進捗がリアルタイムで共有される → チームの認識が一致

・レビューや監査が容易 → 規制対応が強化される

・AIと自動化により、品質と効率を両立

デメリット

・初期導入(ツール・教育)にコストと時間がかかる

・ITリテラシーに差があると、メンバーのキャッチアップにバラつき

・AIや自動化ツールの使いこなしに時間が必要

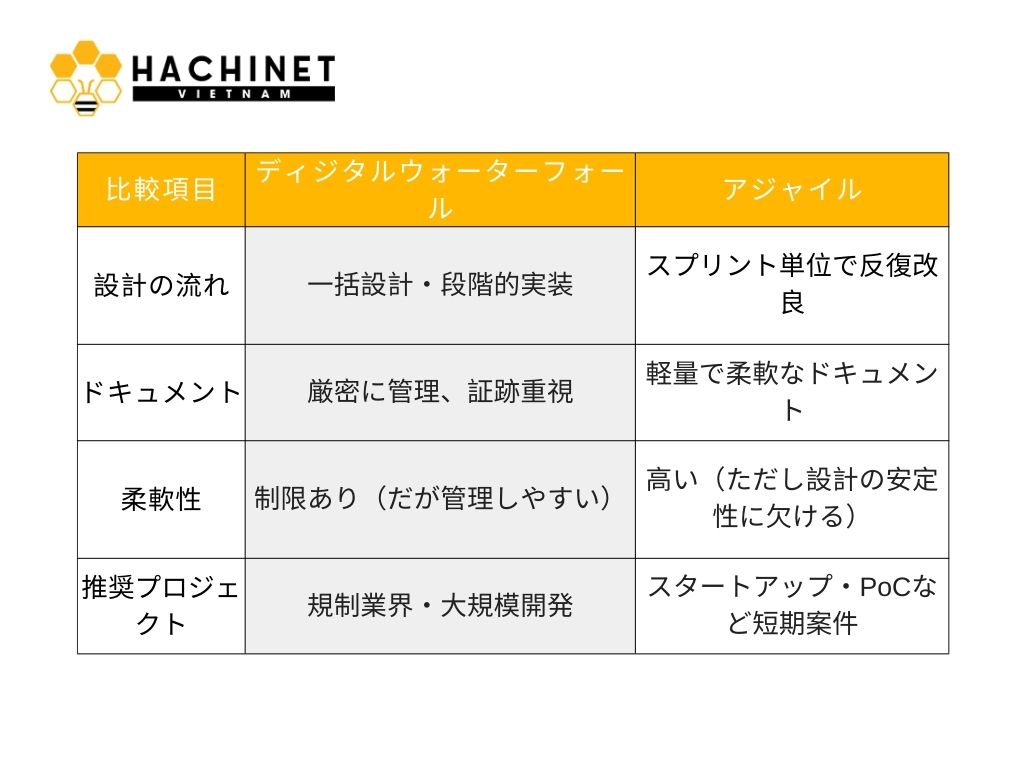

5. 他のプロジェクト手法との違い(アジャイルとの比較)

6. 導入ステップと成功のポイント

・現状分析:紙中心/メール中心な管理からどこを改善するか確認

・ツール選定:Confluence, Jira, AI連携ツールなどを選ぶ

・PoC実施:1チームでスモールスタートし効果測定

・社内展開と教育:ツール活用ルール・ナレッジ共有を徹底

・KPI計測と改善:エラー数、レビュー時間、工数削減効果などを定期的にチェック

7. 最新トレンド・今後の進化

・AIによる要件自動化/テスト生成の精度向上

・クラウド連携(AWS/Azure/GCP)によるリアルタイムモニタリング

・セキュリティ/監査対応強化:ISO・ISMSなどの認証に対応した管理テンプレート化

・「ハイブリッド型 ディジタルウォーターフォール」:アジャイルの柔軟さと組み合わせたモデルの普及

ディジタルウォーターフォールは、従来の堅実なウォーターフォールに、現代のデジタル技術(クラウド・自動化・AI)を融合することで、生まれ変わった開発管理手法です。「アジャイルには向かない」「安定性が何より重要」 というプロジェクトにおいて、開発効率と品質管理の最適解になり得ます。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説

Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差

Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している

Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。

未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序

未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。

アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造

アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提

スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。