SaaSのUI/UXでユーザーを虜にする3つの心理学的テクニック – 離脱を防ぎ、熱心なファンを育てる設計法

SaaS(Software as a Service)の世界では、機能の多さよりも「どれだけストレスなく、心地よく使えるか」がユーザーの評価を左右します。優れたUI/UXは単なる見た目の美しさではなく、ユーザー心理を理解し、行動を自然に導く“体験設計”の結果です。特に競争が激化する今、ユーザーが「使い続けたい」と感じるプロダクトを作るためには、心理学の知見をUI/UXに取り入れることが欠かせません。本記事では、SaaSのUI/UXでユーザーを虜にする3つの心理学的テクニックを具体例とともに紹介し、なぜそれが離脱を防ぎ、ファン化につながるのかを解説します。

2025年11月06日

SaaS(Software as a Service)の世界では、機能の多さよりも「どれだけストレスなく、心地よく使えるか」がユーザーの評価を左右します。優れたUI/UXは単なる見た目の美しさではなく、ユーザー心理を理解し、行動を自然に導く“体験設計”の結果です。特に競争が激化する今、ユーザーが「使い続けたい」と感じるプロダクトを作るためには、心理学の知見をUI/UXに取り入れることが欠かせません。本記事では、SaaSのUI/UXでユーザーを虜にする3つの心理学的テクニックを具体例とともに紹介し、なぜそれが離脱を防ぎ、ファン化につながるのかを解説します。

1. なぜSaaSでUI/UXと心理学が重要なのか

SaaSでは、ユーザーが価値を感じるか離脱するかが最初の数分で決まります。その分かれ目となるのがUI/UXの設計です。単に使いやすいだけでなく、「どうすれば人が行動し、続けたくなるか」という心理を理解することが欠かせません。心理学を取り入れたUI/UXは、直感的で快適な体験を生み、ユーザーの満足度と定着率を高めます。だからこそ、SaaSにおいてUI/UXと心理学の融合は、競合に差をつける最も強力な武器なのです。

2. テクニック 1:認知負荷を下げて「すぐ使える感」を提供する

認知負荷(Cognitive Load)とは、情報理解や判断に必要な脳の作業量のこと。SaaSではオンボーディング中の認知負荷が高いと離脱しやすくなります。

実践ポイント

・登録・初期設定の項目やクリック数を最小限に。プロフィール入力は後回しでもOK。

・チュートリアルや進捗バーで「今どこにいるか」「あと何をすればいいか」を明示。

・詳細設定は隠し、必要に応じて開く“段階的開示(Progressive disclosure)”を採用。

効果:「難しそう」という印象を避け、3秒以内に「すぐ使えそう」と感じさせることで離脱を防ぎます。 使いやすさが“継続”と“習慣化”への第一歩です。

3. テクニック 2:進捗・所有感・変化を演出して「滞留=習慣化」させる

ユーザーを虜にするには、一度の利用を“継続利用”に変える仕掛けが必要です。心理学的に有効なのは「進捗」「所有感」「変化」を感じさせること。

実践ポイント

・進捗バーやチェックリストで「あと少し」の感覚を可視化(例:「プロフィール80%完成」)。

・所有感を高めるため、カスタマイズ機能やデータ入力を通して“自分のもの感”を育てる。

・小さな成功体験を早期に提供(例:サインアップ後すぐレポート作成成功)。

・変化・成長を見せるUI(ダッシュボードで実績や改善を可視化)。

効果:ユーザーは「ここまでやったのにやめたくない」と感じ、自然に習慣化・ロイヤル化します。

4. テクニック 3:社会的証明・アンカリング・損失回避で「決断を後押し」する

3番目は、少しマーケティング心理学寄りですが、UI/UXにも応用できる“人が動くスイッチ”を取り入れた設計です。

・社会的証明(Social Proof)

人は、自分以外の人が使っている/好んでいるサービスを「自分も使ってみよう」と感じやすいです。SaaSでは、「〇〇社が導入」「1,000人以上が使っています」「レビュー評価4.8」などの表示が典型。

UI上、例えばダッシュボード開始時に「同じ職種のユーザーはこの機能を活用しています」などを出すと効果的です。

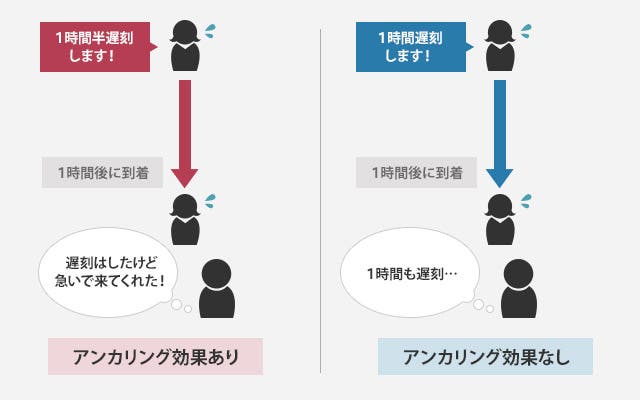

・アンカリング(Anchoring)

最初に見た情報が、後の判断に大きな影響を与えます。価格プランの提示や機能比較の際、「高めのプラン→中間プラン→低めプラン」の順に示すと、ユーザーは“高め”を基準に“中間”を「ちょうど良い」と判断しやすくなるという研究があります。

UI/UX設計としては、「まずフル機能モデルを提示してからベーシック/ライト機能へ」といった並びを考えることで、ユーザーが価値を感じやすくなります。

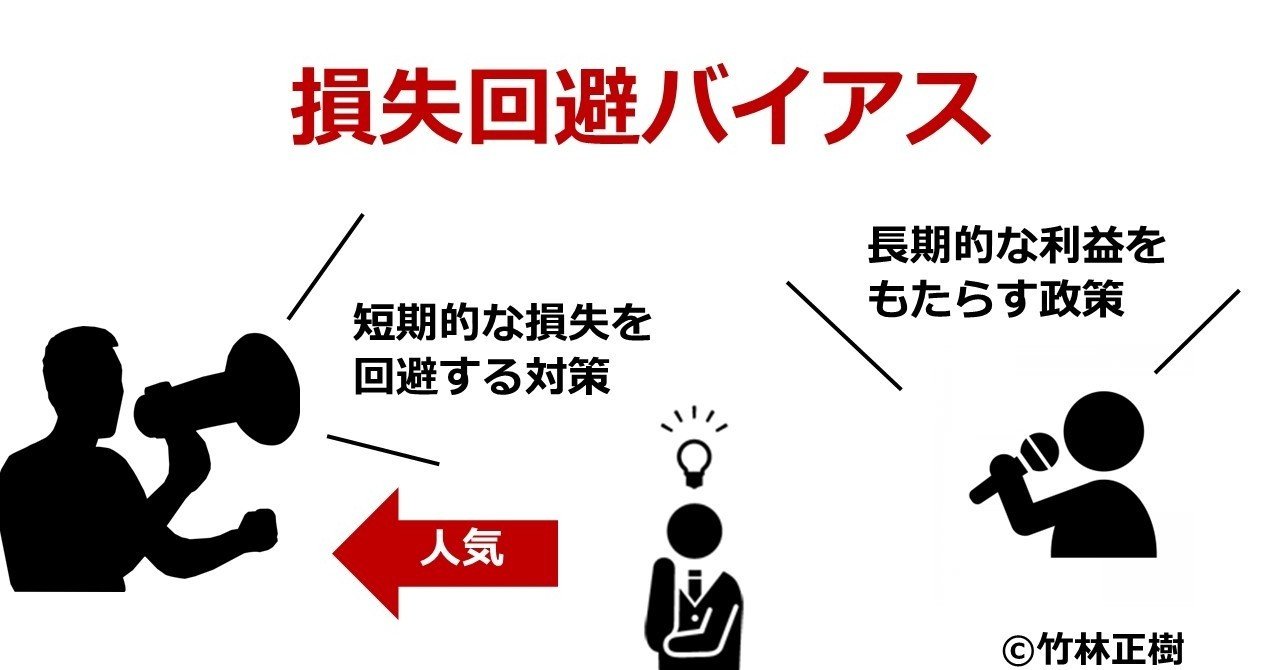

・損失回避(Loss Aversion)

「人は得をすることよりも、損をすることを避けたい」という心理が働きます。SaaSのUXにおいては、例えば「この機能を使わないとデータが分散します」「チームで共有できなくなります」といった“使わないことのリスク”を軽く提示することで、使う動機を高められます。

5. 実践に向けたチェックリスト&落とし穴

チェックリスト

・オンボーディングは短く、理解しやすいか?

・進捗・所有感を感じる仕組みがあるか?

・社会的証明や価格提示の順序は最適か?

・UX改善後の定着率を追っているか?

よくある落とし穴

・見た目重視で心理設計を無視

・選択肢過多による“判断疲れ”

・ダークパターン使用による信頼失墜

・定量的検証をせず改善を終わらせる

SaaSにおける成功は、機能の豊富さではなく「ユーザーが離れない体験」を設計できるかどうかにかかっています。今回紹介した3つの心理学的テクニック――認知負荷を下げて“すぐ使える感”を与えること、進捗や所有感を通して“習慣化”を促すこと、そして社会的証明や損失回避で“行動を後押し”すること――はいずれも小さな工夫の積み重ねで実現できます。心理学を理解したUI/UXは、単なるデザインではなく、ユーザーとの信頼関係を築くための戦略です。自社のSaaSにもこれらの視点を取り入れ、使うたびに心地よく、“手放せない”と感じてもらえる体験をデザインしていきましょう。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説

Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差

Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している

Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。

未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序

未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。

アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造

アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提

スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。