MES(製造実行システム)基本知識から開発手法のメリット・デメリットまで解説

人手不足によって業務効率化が喫緊の課題となっている製造業では、生産管理システムの導入などのデジタル化が進んでいます。しかし、システムを取り入れたにも関わらず、あまり効果が見られない、といったことはないでしょうか。そのような悩みを解決するのが「MES」というシステムです。 今回は、MESの機能や、混同しがちなシステムERPとの違いを含め、そのメリットや事例を紹介します。

2021年01月22日

人手不足によって業務効率化が喫緊の課題となっている製造業では、生産管理システムの導入などのデジタル化が進んでいます。しかし、システムを取り入れたにも関わらず、あまり効果が見られない、といったことはないでしょうか。そのような悩みを解決するのが「MES」というシステムです。 今回は、MESの機能や、混同しがちなシステムERPとの違いを含め、そのメリットや事例を紹介します。

人手不足によって業務効率化が喫緊の課題となっている製造業では、生産管理システムの導入などのデジタル化が進んでいます。しかし、システムを取り入れたにも関わらず、あまり効果が見られない、といったことはないでしょうか。そのような悩みを解決するのが「MES」というシステムです。

今回は、MESの機能や、混同しがちなシステムERPとの違いを含め、そのメリットや事例を紹介します。

① MESとは何か?

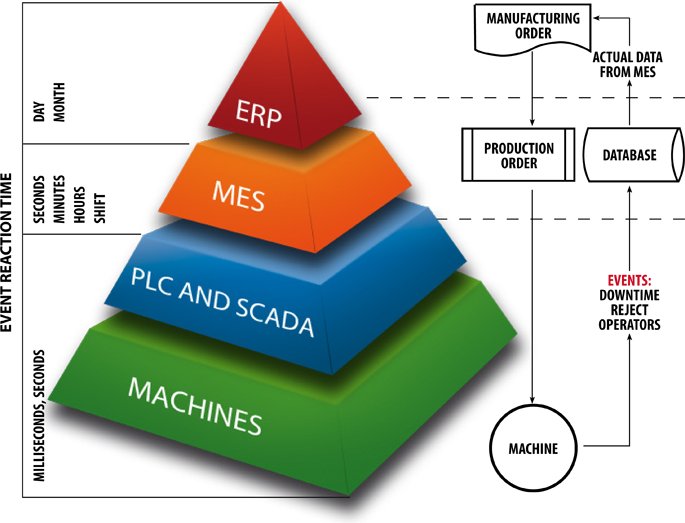

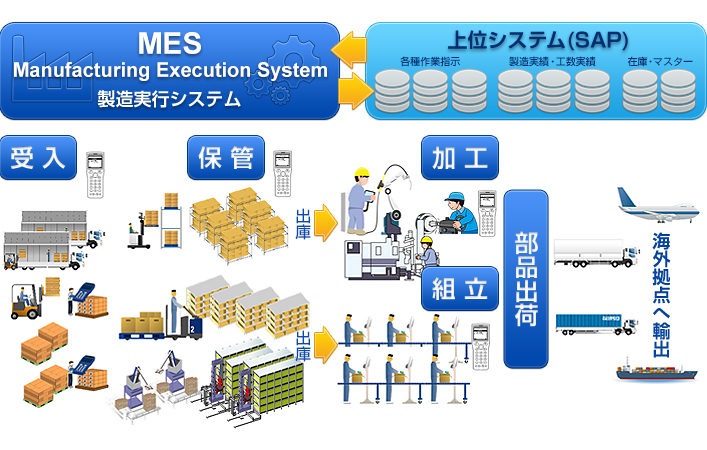

MES(エムイーエス:Manufacturing Execution System)とは「製造実行システム」を指し、製造工程の可視化や管理、作業者への指示や支援などを行う情報システムです。生産管理システムの一部としてMESの機能が利用されており、生産管理システムからみると、MESは工程管理に近い位置付けになります。

製造業では「ヒト・モノ・時間」のような生産資源を無駄なく活用し、生産性を向上することが重要になります。MESは良い製品を限られた資源から効率よく製造することを目的にしており、現場の情報を管理しています。

MESの特徴としては、生産ラインの各製造工程と連携することが可能で、製造オペレーションの制御や可視化が行え、具体的にはスケジュール管理や品質管理、データ収集のような11の機能を状況に応じて利用できます。

関連記事:システム開発とは?業務内容~効果的な進め方まで徹底解説

② MESの役割と11の機能

メモの管理

・生産資源の配分と監視: 生産資源を管理する機能です。対象は生産装置、工具、技能、資材、その他、設備や文書など。資源の予約や割り振り機能が用意されている製品もあります。

・仕様・文書管理: 作業に必要となるドキュメントを管理します。作業指示書、レシピ(配合表)、図面、作業手順書、設計変更などの蓄積や編集機能を提供します。

・設備の保守・保全管理: 装置や工具の可用性を確保し、定期保全・予防保全のスケジュールを確定します。

・製品品質管理: 収集された測定データをリアルタイムで分析し、適正な品質管理を行います。

ヒトの管理

・作業のスケジューリング : 生産計画に基づいて、詳細なスケジュールを立案します。勤務シフトにも対応します。

・作業手配・製造指示: 生産投入を管理する機能です。ジョブ、受注オーダ、バッチ、ロットなどの形で作業を開始します。工程内仕掛量の調整機能を提供する製品もあります。

・作業者管理: 作業者状況を監視する機能です。最適な作業割り当てを決めることもできます。

全体の管理

・データ収集: 各工程内の進捗状況をリアルタイムに収集します。自動収集はもちろん、スマートデバイスによる手動収集にも対応します。

・プロセス管理: 生産状況を監視し、作業者の意思決定を支援します。

・製品の追跡と製品体系管理: 仕掛品の場所と次の作業を把握する機能です。

・実績分析: 過去の履歴や計画と比較しながら生産の最新状況を報告します。

③ MESを導入する3つのメリット

生産管理を効率化・改善する上で必要なMESには、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは3つのメリットを紹介します。

メリット1.製造コストの削減

MESは、作業状況や在庫の把握をリアルタイムで行えるため、工場内のムダを削減できます。たとえば、突発的な在庫の変更が起こっても、臨機応変に手配することが可能です。また、蓄積されたデータによって機械のトラブルや異常傾向を発見し、不良品の発生を未然に防ぎます。

メリット2.トレーサビリティの確立

トレーサビリティとは、製品やその部品、原材料の流通経路を辿ることで生産段階まで追跡可能である状態のことです。各製造工程で行われた生産実績を把握し、設備、レシピ、部品、作業者、時間、加工・測定データなどの状況を把握できます。

メリット3.ノウハウの共有

作業手順や方法、注意点など、作業に関係する情報をシステム化できるため、熟練の作業員だけが把握していたノウハウを工場全体に共有することが可能です。

④ MESはなぜ製造業で必要とされているのか?SAPとの違い

この記事では、日本の製造業が苦手とするMES(製造実行システム)について分かりやすくご紹介するとともに、これからものづくりの強さを維持するためにはMESへの取り組みが重要となる理由について解説します。

製造業の強さとは、徹底したコスト管理と生産現場の効率化による生産性の向上だと言えます。このうち、生産性を高めるためには、ヒト・設備・時間と言った限られた生産資源を、状況に合わせて最適化する仕組みをつくることが重要です。

すなわち、「詳細な良品条件を作り、製品のバラツキを抑える仕組み」が必要となります。その中心的な役割を担うのが、製造オペレーションの情報管理を行う「MES」なのです。

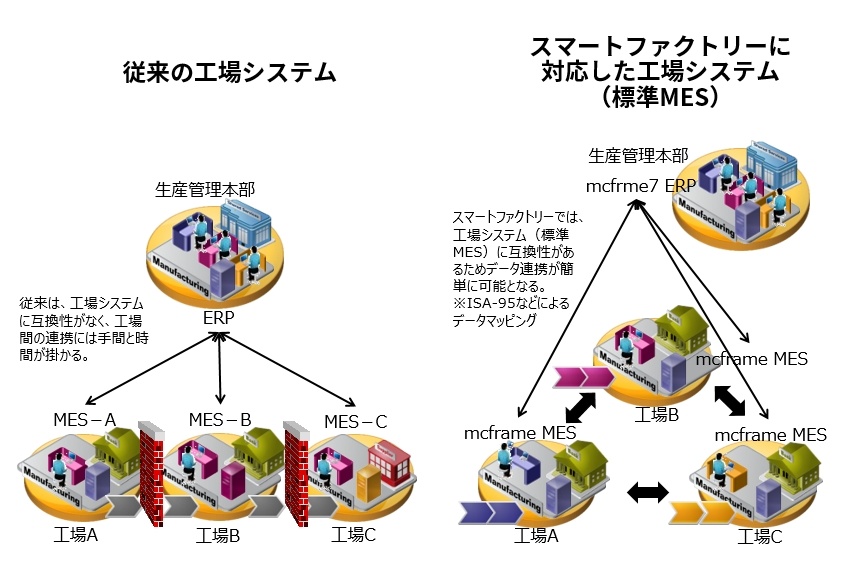

SAPやSCMとの違い。MES/MOMが経営と工場をつなぐ役割を担う

現在、日本の製造業は世界トップレベルの強さを誇っていますが、この強みが10年後には失われかねない危機的状況にあります。その理由は、ドイツが取り組むインダストリー4.0や、米国が取り組むIIoT(産業のインターネット)/CPS(サイバーフィジカルシステム)によって、製造業の競争ルールを変えようとする動きがあるためです。

自動車や工作機械、産業用ロボットなどは日本が強みを持つ産業ですが、莫大な開発投資をする中国が近い将来、日本を追い越す可能性が高いと言われています。実際、かつて日本の牙城であった家電、携帯電話、パソコン、そして半導体は中国や韓国がトップシェアを握るようになりました。

日本が抱える課題には、(1)少子高齢化と人手不足による熟練技術者の不足、(2)製造業のデジタル化に対する取り組みの遅れ、(3)新しい製品・市場を創造するイノベーションが難しい社会構造、などがあります。これらの課題を解く鍵は、ものづくりの根幹となる生産現場の情報化とその最大活用にあります。

⑤ MES(製造実行システム)で生産の効率化を

経済のグローバル化の進展とともに、生産の現場では少量多品種の生産やリードタイムの短縮が求められるようになっており、MESの必要性も高まっています。原料の管理やスケジューリング、生産プロセスの管理を行えるMESで、工場の効率化を目指しましょう。

ITトレンドではパッケージソフトやクラウド、オンプレミスの生産管理システムも紹介しています。ご興味のある方はぜひ資料請求してみてください。

⑥ (製品比較) おすすめMESソリューション

ここからはITトレンド編集部おすすめのMESソリューションを紹介します。

・幅広い業界に対応

・使いやすいシステムを短期間で構築

・各種設備・機器との連携を 容易に実現

ハチネット株式会社が提供する「TONOPSシリーズ」は、幅広い業界に対応した生産管理システムです。工程管理などの生産管理システムの基本機能がパッケージ化されていますが、MES対応の支援を行っており、カスタマイズが可能です。また、生産スケジューラ機能もあるので、現場の実態に合ったスケジュールを作成できます。

・設備との直接通信やセンサ、PLCなどを利用して様々な実績を収集

・ノンカスタマイズなら最短一か月で導入可能

・導入から運用までのトータルサポート付き

株式会社ユニフェイスが提供する「IB-Mes」は、製造業における生産進捗管理から品質・設備・労務管理まで一元管理できる製造実行システムです。管理データをトレーサビリティや分析に利用すれば、生産活動や改善活動、工場稼働率、品質管理の向上につなげられます。これ一つで製造業で取り組みたい基本的な機能が網羅されています。

・あらゆるデータソースと接続し、リアルタイムに可視化

・ノンプログラミング で、誰でも簡単にダッシュボードを作成可能

・ExcelやIoTデータ等、複数・様々なデータソースに対応

ウイングアーク1st株式会社が提供する「MotionBoard」は、あらゆるデータを可視化して分析できるBIツールです。ノンプログラミングでダッシュボードを作成でき、製造実行システムやIoTデータの分析にも対応しています。品質管理・工程管理から生産状況の可視化まで行えます。

⑦ まとめ

この記事では、MESの基本情報について紹介しました。導入目的に合った製品を選ぶことはもちろん必要ですが、MES製品の種類は多いため、ベンダー(コンサルタント)の協力が欠かせません。

また、製品の選定から導入については、関わる人数がベンダー側・クライアント側ともに多くなりがちなので、綿密な工数見積もりも必要です。MESを選ぶ際は製品だけでなく、コンサルティングやサポート体制にも注意するとよいでしょう。

オフショア開発でMESシステムの構築をご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。

※以下通り弊社の連絡先

アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: konnichiwa@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序

未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。

アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造

アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提

スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。

日本とベトナムで設計が壊れる瞬間はどこか──アプリプログラミングにおける前提破綻の技術的正体

アプリプログラミングにおける国差は、見た目や操作感の違いではありません。より深刻なのは、設計者が無意識に置いている前提が通用しなくなる瞬間です。本記事では、日本とベトナムを例に、ユーザー行動の違いがアプリの状態管理、処理の冪等性、エラー復帰設計にどのような影響を与えるのかを、実装を意識したレベルで掘り下げます。

日本企業の業務アプリ内製では、アプリプログラミングはどこまで自社で抱えるのか

日本企業で進む業務アプリの内製化は、「開発を自社でやる」という単純な話ではありません。実際には、どこまでを自社でアプリ プログラミングとして抱え、どこを割り切るのかという線引きの問題です。本記事では、内製現場で実際に書かれているコードの粒度や構造に踏み込み、日本企業特有の業務アプリ内製がどのように成立しているのかを整理します。

コードを読んでも理解できない理由はここにある――Springが直感に反する設計を選んだ本当の意味

SpringはJavaエンタープライズ開発を支えてきたフレームワークですが、経験を積むほど「分かりにくさ」が気になり始めます。特にシニアエンジニアは、実装そのものよりも、障害対応や長期運用を見据えたときの構造的な不透明さに敏感です。本記事ではSpringとは何かを制御構造の観点から捉え直し、なぜ難しいと感じられるのかを具体的に説明します。