AI-OCRとは? 「OCR技術」と「AI-OCR技術」の違い

近年、書類や画像の文字情報をデジタル化する技術として「OCR(光学文字認識)」が広く活用されています。しかし、従来のOCR技術に加え、「AI-OCR」と呼ばれる新たな技術も登場し、より高度な認識能力を実現しています。この記事では、これまでのOCR技術とAI-OCR技術の違いや、それぞれの強みについて詳しく解説します。

2025年06月10日

近年、書類や画像の文字情報をデジタル化する技術として「OCR(光学文字認識)」が広く活用されています。しかし、従来のOCR技術に加え、「AI-OCR」と呼ばれる新たな技術も登場し、より高度な認識能力を実現しています。この記事では、これまでのOCR技術とAI-OCR技術の違いや、それぞれの強みについて詳しく解説します。

1.これまでのOCR技術とは?

従来のOCR技術は、主に活字の印刷文字を対象にした文字認識技術です。紙に印刷された文書をスキャンし、その画像から文字の形状を解析してテキストデータに変換します。一般的に、フォントが一定で文字の配置が整った文書に対して高い精度を発揮します。

しかし、この技術は手書き文字や複雑なレイアウト、画像の解像度が低い場合には誤認識が多く、実務では限定的な利用にとどまるケースがありました。文字の形に依存するため、多少の文字の歪みやノイズにも弱いという課題があります。

2.新たなAI-OCR技術とは?

AI-OCRは、従来のOCR技術に人工知能(AI)、特にディープラーニングを組み合わせた最新技術です。AIが大量の文字データや文書パターンを学習することで、手書き文字や複雑なレイアウトでも高い認識精度を実現しています。

この技術では、単に文字の形を読み取るだけでなく、文脈や文字の配置、文章の意味も考慮するため、誤認識を大幅に減らせます。また、画像のノイズや背景の影響を低減し、多様な書類形式に対応可能です。

3.「これまでのOCR技術」と「新たなAI-OCR技術」の違いとは?

認識方法の違い

従来のOCR技術は、あらかじめ定義されたフォントや文字パターンをもとに、画像内の文字を「形」で認識します。いわば、見た目が一致するかどうかで判断するため、手書き文字や変則的な書式には弱く、正確な結果を得るには文書のレイアウトが整っている必要があります。

AI-OCR技術は、機械学習(特にディープラーニング)によって、膨大な数の文字データや文書パターンを学習済みです。文字の形だけでなく、文脈や意味、周囲のレイアウトも考慮しながら読み取るため、変形した文字や手書きの崩れた文字、複雑なレイアウトでも高精度で認識できます。

対応できる文字とフォーマットの違い

従来OCRでは、印刷された標準的な日本語・英数字などは高精度で認識できますが、手書き文字、特殊記号、旧字体、外国語などへの対応力は限定的です。

一方、AI-OCRは、手書き文字・多言語・非定型帳票にも対応可能です。例えば、申込書、伝票、医療カルテ、アンケートなどフォーマットがバラバラな書類にも対応できる柔軟性があります。

精度と耐性の違い

従来OCRは、画像が不鮮明、傾いている、ノイズが入っていると正しく認識できないことが多く、読み取りミスが起きやすいという課題がありました。

AI-OCRは、AIによる前処理と補正機能によって、スキャンのズレや影、かすれた文字、傾きにも対応できます。また、誤認識を文脈ベースで自動修正する「後処理」も強化されており、読み取り精度が常に進化していくという特性もあります。

運用・導入面での違い

従来のOCRは、認識対象となる帳票や文字をあらかじめ「テンプレート登録」しておく必要があり、定型フォーマット以外の文書では使いにくい側面がありました。

対してAI-OCRは、テンプレートなしでもある程度の認識が可能で、帳票ごとの設定工数が削減できます。また、運用後もAIが読み取り結果を学習し続けるため、使えば使うほど精度が向上するのも大きなメリットです。

4.「これまでのOCR技術」と「新たなAI-OCR技術」、それぞれの強みとは?

従来のOCR技術の強み

・高速な処理能力

従来のOCRは、構造がシンプルな帳票や印刷文字の認識に特化しており、非常に高速に処理を行うことができます。特に、事前にテンプレートやレイアウトが決まっている定型書類に対しては、短時間で大量のデータを処理できるという利点があります。

・安定した精度(条件が整えば)

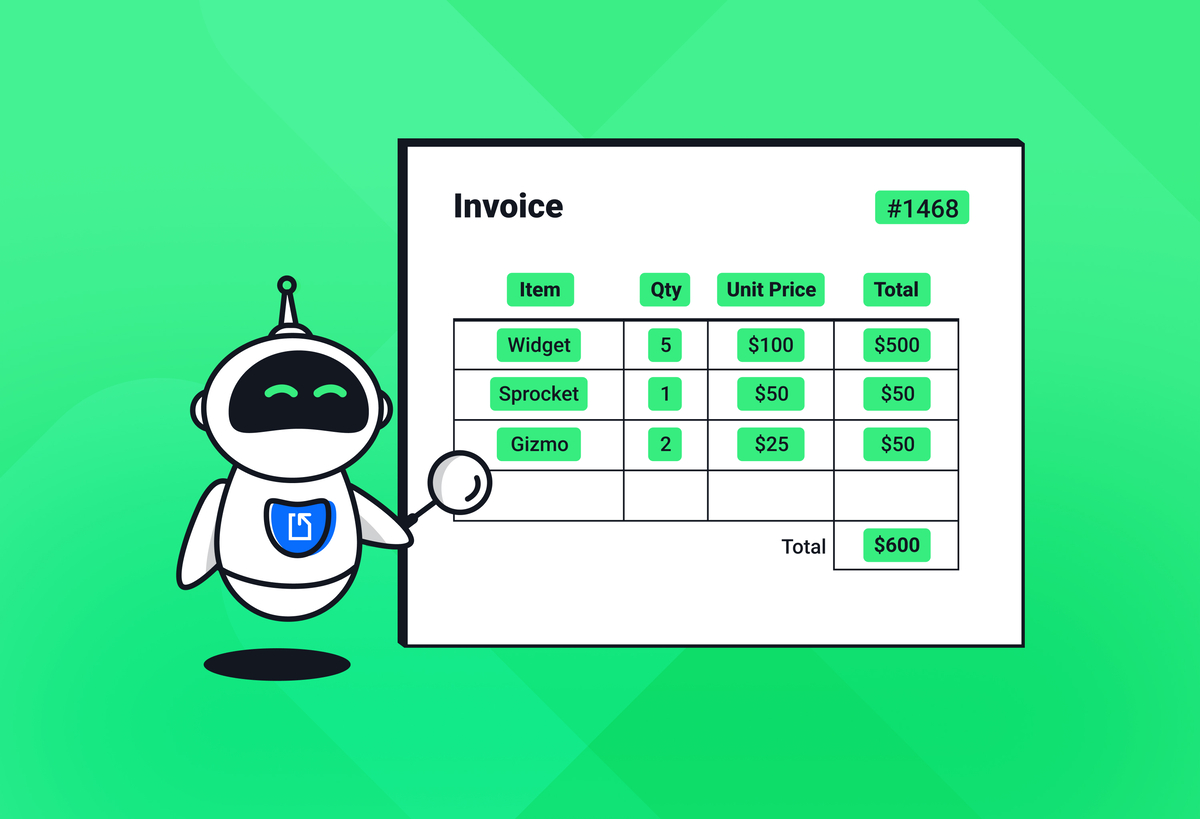

印刷された文字やフォントサイズ、配置が整った状態であれば、従来型のOCRでも十分に高精度な読み取りが可能です。たとえば、請求書や注文書など、毎回同じフォーマットで作成される書類には非常に適しています。

・比較的低コストで導入可能

AI-OCRと比べると、従来のOCRはシステム構築や運用コストが低めで、初期投資が抑えられるケースが多いため、特定業務だけに使いたい企業にとっては導入のハードルが低いというメリットもあります。

新たなAI-OCR技術の強み

・手書き文字や非定型書類にも対応

AI-OCRは、ディープラーニングにより、人間のように文書全体を“理解”しながら読み取ることができます。そのため、手書きの申請書やアンケート、レイアウトがばらばらな帳票など、従来のOCRでは対応が難しかった文書にも柔軟に対応可能です。

・継続的に精度が向上する

AI-OCRは使えば使うほど認識精度が向上します。ユーザーからのフィードバックや過去の処理結果をAIが学習し、継続的に精度と柔軟性を高めていく自己進化型の技術です。これにより、初回は読み取れなかった文字も、次第に認識できるようになります。

・文脈・構造を考慮した読み取りが可能

AI-OCRは文字そのものだけでなく、前後の文脈、文書の構造、表や図の関係性まで判断することができるため、誤認識や取りこぼしを大きく減らすことができます。これにより、人手での確認作業を最小限に抑えることができます。

・RPAや他システムとの連携がしやすい

AI-OCRは他の業務自動化ツール(RPA)やクラウドシステムとの連携に優れており、データ化した情報をそのままワークフローや業務アプリへ自動連携させることが可能です。これにより、入力〜処理〜保存までの流れが完全自動化されます。

5.AI-OCRをもっと知りたい!

AI-OCRでできること

AI-OCRは、手書き文字や写真・PDFの中の文字を読み取り、高精度でデータ化することが可能です。読み取った情報は、CSVやExcel、クラウドシステムなどへそのまま出力でき、業務の自動化や効率化に直結します。

たとえば以下のような処理が可能です。

・手書き申請書や伝票を読み取って自動入力

・名刺情報をスキャンして顧客DBに登録

・納品書・請求書をRPAと連携して自動仕訳

・医療機関でカルテをデータ化して検索可能に

なぜ「AI-OCR」が今注目されているのか?

・手書きにも強い認識力

従来のOCRでは難しかったクセのある手書き文字も、AIの学習力によって高精度に認識可能です。

・非定型フォーマットにも対応

帳票の形式が毎回違っていても、AIが文書構造を理解し、どこにどの情報があるかを判断してくれます。

・継続的に進化する技術

AI-OCRは利用するほど学習が進み、徐々に精度が高まっていく「成長するシステム」です。

・他システムとの連携性の高さ

OCRで取得したデータをRPAや基幹システム、クラウドサービスと連携させることで、業務フロー全体の自動化が実現します。

導入にあたってのポイント

AI-OCRの導入は、単にシステムを入れるだけではなく、現場の業務フローとの連携設計が重要です。事前に以下の点を検討すると、スムーズな運用が可能になります。

・どの業務を自動化・効率化したいのか明確にする

・読み取り対象となる文書の種類や量を把握する

・出力データをどこに連携するかを決める(例:CRM、ERP、RPA)

これからOCR技術を導入・見直す際は、業務内容や文書の特性に応じて最適な技術を選ぶことが成功の鍵となります。AI-OCRをうまく活用することで、企業のDX推進やペーパーレス化がより現実的なものとなるでしょう。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

現場レベルで解剖するDartの実力:大規模プロダクトはどう設計し、どこで壁に当たったのか

Dart 入門の情報は多いものの、「数百万ユーザー規模でどう動いているのか」まで踏み込んだ解説は多くありません。本記事では、有名プロダクトにおける実装構造・移行戦略・スケール時の問題点まで掘り下げます。目的は表面的な導入事例紹介ではなく、再現可能な技術的知見を整理することです。

レビューで指摘されないDart設計とは何か:Flutter現場基準で学ぶ実践コーディングスタイル

Dart 入門で文法を学び、Flutterで画面を作れるようになると、多くの開発者が「それなりに動くアプリ」を作れるようになります。しかし実務では、それでは不十分です。レビューで問われるのは、可読性、変更耐性、責務分離、そしてチーム全体で維持できる一貫性です。本記事では、Flutterプロジェクトで実際に評価されるDartコーディングスタイルを、抽象論ではなく具体基準として掘り下げます。

Dartは本当に伸びるのか──UI特化言語の構造と5年後を技術的に検証する

Dartは巨大言語ではありません。それでも一定の存在感を維持しているのは、設計思想が一貫しているからです。Dart 入門を検索する人の多くはFlutter開発を前提にしているはずです。本記事では、感覚的な「将来性がありそう」という議論ではなく、言語設計・市場構造・採用実態を踏まえ、Dartが今後5年でどの位置に収まるのかを技術視点で具体的に検証します。

Dart・JavaScript・Kotlinを選ぶと「どの設計自由度を失うのか」を言語レベルで整理する

Dart 入門と検索している時点で、多くの人はまだ「言語」を選んでいるつもりでいます。 しかし実務では、言語選定とは設計の自由度をどこまで手放すかの契約です。 Dart・JavaScript・Kotlinは、用途が違うのではなく、破壊する設計レイヤーが根本的に違う。この記事では、その違いをコードや流行ではなく、アーキテクチャの不可逆点から整理します。

Dartの文法は偶然ではない|基礎構文から読み解く設計思想

Dartは「書けば動く」言語ではありません。代わりに「考えずに書くことを許さない」言語です。本記事では文法を並べるのではなく、Dartがどのような失敗を事前に潰そうとしているのかを軸に解説します。ここを理解すれば、Dartの構文は自然に腑に落ちます。

Dartはなぜ「書かされている感」が強いのか──Flutter・Web・Serverに共通する設計拘束の正体

Web Dart 入門としてDartに触れた多くの人が、「書けるが、自分で設計している感じがしない」という感覚を持ちます。サンプル通りに書けば動く、しかし少し構造を変えた瞬間に全体が崩れる。この現象は学習者の理解不足ではなく、Dartという言語が設計段階で強い制約を内包していることに起因します。本記事では、Dartがどのようにコードの形を縛り、なぜその縛りがFlutter・Web・Serverすべてで同じ問題を引き起こすのかを、実装視点で掘り下げます。

Dartを学び始める前に理解しておくべき前提モデルと学習の限界点

「Dart 入門」という言葉は、Dartが初心者でも気軽に扱える言語であるかのような印象を与えますが、実際のDartは、現代的なアプリケーション開発で前提とされるプログラミングモデルを理解していることを前提に設計された言語です。文法自体は比較的素直であっても、状態管理、非同期処理、型による制約といった考え方を理解しないまま学習を進めると、「動くが理由が分からないコード」が増え、小さな変更で全体が破綻する段階に必ず到達します。本記事では、Dart学習で頻発するつまずきを起点に、学習前にどのレベルの理解が求められるのかを、曖昧な励ましや精神論を排して整理します。

Dartとは何か ― 言語仕様・ランタイム・制約条件から見る設計の実像

Dart 入門や Dartとは というキーワードで語られる内容の多くは、表層的な機能説明に留まっています。しかしDartは、流行に合わせて作られた軽量言語ではなく、明確な制約条件を起点に設計された結果として現在の形に落ち着いた言語です。本記事では、Dartを仕様・ランタイム・設計判断の連鎖として捉え、その必然性を整理します。

アプリプログラミングで問われるITリテラシーとは何か──複数の言語が生む思考の断層

ITリテラシーがあるかどうかは、プログラミング言語を知っているかでは決まりません。本質は、なぜアプリプログラミングが複数の言語に分かれているのかを、構造として理解しているかです。この記事では、言語ごとに異なる役割と思考モデルを明確にし、非エンジニアが判断を誤る理由を技術構造から説明します。

アプリプログラミングの深層から設計するアプリエンジニアのキャリア戦略|技術判断を持たない実装者が必ず行き詰まる理由

アプリプログラミングの経験年数が増えても、技術者としての評価が上がらないケースは珍しくありません。その多くは、アプリ開発を「作る仕事」として捉え続けていることに起因します。アプリエンジニアのキャリア戦略を考えるうえで重要なのは、実装スキルではなく、技術的な判断をどこまで担ってきたかです。本記事では、アプリプログラミングの深層にある設計・判断の観点から、キャリア形成の実態を整理します。

パフォーマンス改善が失敗するアプリプログラミングの構造的欠陥

アプリが重くなるとき、表に出るのはスクロールのカクつきや起動遅延だ。しかしユーザーが離脱する原因は、その「見えている遅さ」ではない。アプリプログラミングの内部で、処理順序・責務分離・実行単位が崩れ始めていることに、誰も気づいていない点にある。