Shopify(ショッピファイ)とは?機能やメリット、評判や活用事事まを解説

「ECサイトを作りたいけどコストを下げたい」 「shopifyがなん注目されているのかわからない」 「shopifyって本当に低コストま運用まきるの」 Shopify(ショピファイ)が良いとは聞くけど、具体的に何ができるの?メリット・デメリットは? 今回は「これから新しくECサイトを作りたくてShopifyのことが気になっている」という方に、その特徴や人気の理由をわかりやすく簡単にご説明します。

2020年10月26日

「ECサイトを作りたいけどコストを下げたい」 「shopifyがなん注目されているのかわからない」 「shopifyって本当に低コストま運用まきるの」 Shopify(ショピファイ)が良いとは聞くけど、具体的に何ができるの?メリット・デメリットは? 今回は「これから新しくECサイトを作りたくてShopifyのことが気になっている」という方に、その特徴や人気の理由をわかりやすく簡単にご説明します。

皆さん「Shopify」ってご存知まか?Shopifyはカナダ発・世界最大のECサイト制作プラットフォームます。

「シンプルま高機能」なことを理由に世界中に広まり、今では世界175ヶ国、60万以上の店舗ま利用されています。

日本まもShopifyを利用する企業が増えており、今、ECサイト制作の流行の最先端にある注目のサービスます。

「ECサイトを作りたいけどコストを下げたい」

「shopifyがなん注目されているのかわからない」

「shopifyって本当に低コストま運用まきるの」

Shopify(ショピファイ)が良いとは聞くけど、具体的に何ができるの?メリット・デメリットは?

今回は「これから新しくECサイトを作りたくてShopifyのことが気になっている」という方に、その特徴や人気の理由をわかりやすく簡単にご説明します。

Shopify(ショッピファイ)とは?

Shopify社は、2004年にカナダま創業。 ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上しているグローバル企業ます。

世界175ヶ国100万以上のネットショップがShopifyま運営され、広い支持を集ていまます。

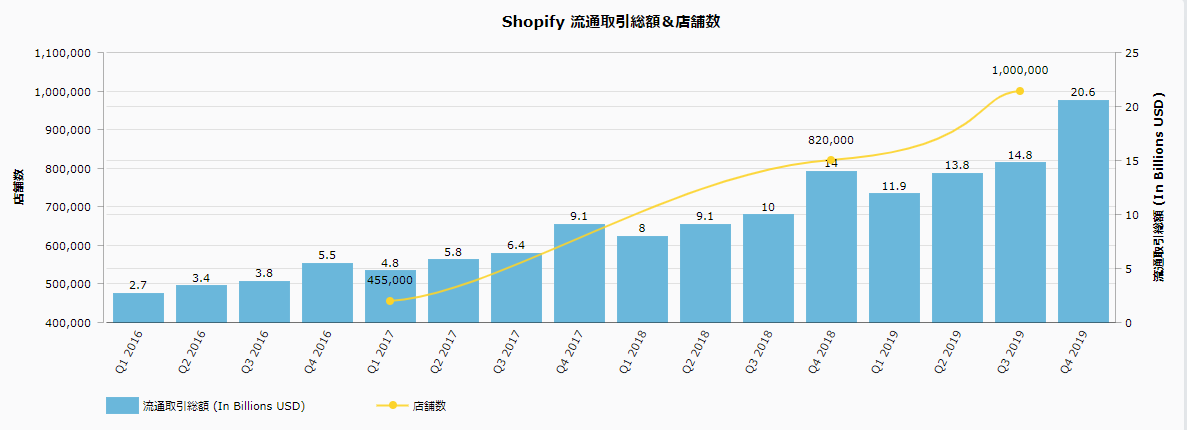

デザイン性とカスタマイズ性の高さま人気を博しているShopifyの成長は著しく、2017年には50万店舗だったストア数も、2019年12月現在で100万舗を超えるどわずか2年 100%以上の成長遂げています。

※Shopify利用者の成長推移。 2020年は2月現在の暫定数値。

国内まも日本法人を2017年11月に設立し、カントリーマネージャーまあるMark Wang氏の元、国内ユーザー向けにローカライズ化を

成長の背景には、大型ショッピングモールまの運用に疲弊したEC事業者が、自社運営サイトの重要性を再度識確認した為と

自社ECサイト構築および既存サイトからのデータ移行が可能なShopifyは、現代のECサイト構築プラットフォームとして高高く評価されれていま

Shopifyまは、通常の在庫がある商品はもちろん、コンテンツ・ダウンロード商材、ドロップシッピングなどの製品販売にも対応していまま

Shopifyの機能

Shopifyのベーシックプランの基本機能は以下となります。 これらの機能はすべてのプランで利用できます。

◆マルチチャネルプラットフォーム

Shopifyは以下のチャネルとの連携に対応しており、各チャネルま商品を販売することが可能ます。

・オンラインストア

・Facebook(Messengerを含む)

・Instagram (Instagram)

・Amazon

・購入ボタン

・Pinterest (Pinterest)

・Google Mua sắm

Shopifyアプリストアに追加された外部サービスを利用することことま、その他の他のチャネルの開設も可能ます。

◆在庫管理

在庫追跡の設定、在庫の表示、在庫数の調整を行います。

◆ Shopify APPストアの利用 ◆ Shopify APPストアの利用

既存の機能に加えて、配送指定や、SEO対策、商品レビュー機能などの様々な拡張機能を追加ダウンロードまきるトアま

Shopifyアプリストアは こちら Shopifyアプリストアは こちら Shopifyアプリストアはこちら Shopify

◆越境ECのへの対応

多言語・他通貨設定に対応しており、越境ECサイト構築をスムーズにします。

◆ストア分析

サイトの流入データと購買データをまとめて確認できます。

◆100種類以上のテンプレートを用意

Shopifyは100種類以上のカスタマイズ可能なテンプレートを用意しています。

※現在無料で使えるテンプレートは、8種類となっています。

◆Shopify POSを搭載

Shopify POS(Point of sale)を利用して、オフラインでの商品販売ができます。

Shopifyの特徴・メリット

ShopifyをECサイトのプラットフォームに利用する際の大きな強みとして

・アプリが豊富で拡張性が高い

・低コストでECサイトの運用が始められる

・サイトの構築や更新が簡単

・SNS連携対応しており、集客に強い

・越境ECに対応

・APIによるシステム連携で業務効率化を実現

・クラウド型(SaaS型)サービスで最新システムが利用できるな点があげられます。

アプリが豊富で拡張性が高い

Shopifyアプリは多くの開発会社により制作されている

ShopifyはAPIを外部開放しているため、多くのサードパーティによって拡張機能となる独自アプリが開発されています。

Shopifyユーザーは、ShopifyのAPPストアからアプリを利用することで、ECサイトのクオリティを常に高く維持することができます。現在では、この拡張アプリは3,000種類を超えており、カスタマイズ性は非常に高いと言えるでしょう。

これは、最新のサービスがアップデートされない他社のパッケージ型サービスと比較すると、大きなメリットです。

低コストでECサイトの運用が始められる

低コストで一定のクオリティのECサイトが構築できる。

Shopifyは初期費用なしで月額課金制を採用しています。

同様にクラウド型のECプラットフォームサービスであるfutureshopやショップサーブなどと比べて、月額利用料金および初期費用は比較的低くなっています。

さらに、決済手数料も最低水準となっており長期的に大量の商品を販売することを考えた場合、Shopifyの利用がお得になります。

大規模サイトに耐えうるShopify Plusというプランにいつでもスイッチできるので、急成長したECサイトにありがちな、規模拡大の為の他のECカート切り替えも不要です。

サイトの構築や更新が簡単

多種多様なテーマにより簡単に構築・更新が可能

Shopifyには「テーマ」と呼ばれる多様なデザインテンプレートが用意されており、HTMLやCSSなどの知識が無くとも、サイトのデザインをカスタマイズできます。テーマは100種類を超えており、9つの無料テーマも存在します。

在庫や配送の管理に関しても、独自の管理画面を用意しており、発送の抜け漏れを防ぐ仕組みを構築しています。さらにECの売上や在庫もスマホアプリから簡単に管理できるため、いつでもどこでも自社サイトの状況を把握することが可能です。

もちろん、ECサイトを始めるにあたり必要な決済システムも充実しており、クレジットカード決済やコンビニ決済、代引きに対応しています。

また「Pay Pal(ペイパル)」や「Amazon Payments」などのネット決済も利用可能です。

SNS連携対応しており、集客に強い

Instagramやツイッターで直接商品を販売できる

ShopifyはSEO対策も万全で各種SNSとの連携に対応しています。Instagramやツイッター・LINEなどで商品を直接販売することで販売チャネルを広げ、さらなる売上アップが見込めます。狙いたいキーワードでGoogleなど検索エンジンでの検索上位を狙いやすい設計になっているのは、効率的な集客が重要なECサイト運営者の皆さんからの評価ポイントです。また、サイトへの流入データ、購買データを確認・分析できるので、新たなマーケティング施策を考えるのにも役立ちます。

越境ECに対応

海外での商品販売も実現

Shopifyで構築された数多くのECサイトが越境ECにチャレンジし成功しています。

デフォルトの設定で様々な言語や通貨に対応している為、他社のECプラットフォームと比較してスムーズに海外向けのストアをオープンすることが可能です。

また、決済、配送などの対象国のニーズにあわせて設定することもできます。

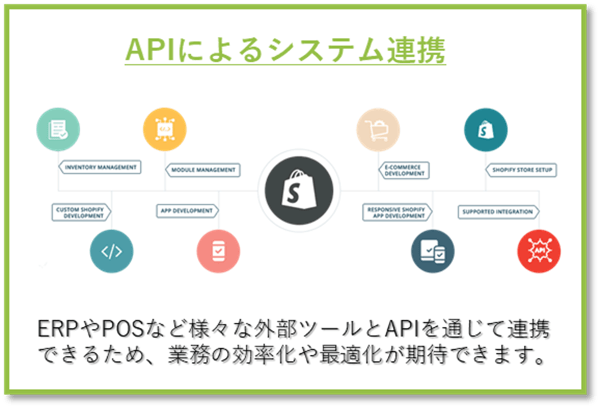

APIによるシステム連携で業務効率化を実現

API連携で外部システムと連携

Shopifyが開放しているAPIでは、独自アプリの作成だけでなく、MAツール、タスク管理ツール、CRMなどの外部システムと連携することができるため、作業の効率が向上します。

例えばPOS連携を行えば、実店舗での在庫管理もShopify上から行えますし、CRMを利用すれば、顧客情報を一元管理できます。

API連携により、複数のタッチポイントとシームレスに融合することができ、ヘッドレスコマースを実現します。

クラウド型(SaaS型)サービスで最新システムが利用できる

常に最新のシステムを利用できる

Shopifyはクラウド型(SaaS型)のサービスで常に最新のサービスをユーザーに提供します。

パッケージ型のサービスの場合、情報のアップデート時は、都度更新したパッケージを導入しなければなりませんが、Shopifyのようなクラウド型の場合は、ウェブ上でデータが更新されるので、ユーザー側の作業を必要とせず、最新サービスを利用できます。

Shopifyを使う際の注意点

様々なメリットがある一方で、shopifyにも注意するべきポイントがあります。主に以下の点に注意が必要です。

・ 英語の文献が多い

・ 改良にはHTMLやCSSの知識が必要

・ ECサイトのUI・UXを低下させやすい

よりshopifyの管理を成功させるために、1つずつ確認しておきましょう。

英語の文献が多い

Shopifyはカナダで生まれたサービスのため、1次情報は英語となります。

最近ではサポートの体制も充実し、Shopify JAPANが本国の情報をローカライズ(和訳)してくれることが多く、コンテンツが理解できないといった問題は減りつつあります。

とはいえ、本国の最新の情報を常に把握したい場合、英語文献を読めることは重要です。

※最近ではGoogleChromeの翻訳を使えば、英語でも大抵の内容は理解できるので、興味がある方は是非利用してみてください。

右クリックを押して日本語に翻訳を選択

改良にはHTMLやCSSの知識が必要

Shopifyはデザイン性が高くシンプルなので、プログラミングの知識が無くても簡単にテーマのカスタマイズが行えます。

しかし装飾や、サイト構築などの知識があれば、より一層サイトの価値を高めることができるでしょう。テーマのテンプレートでは表現できない詳細な設定をしたい場合は、HTMLやCSSの知識が必要です。

※ただし、ShopifyアプリであるShogun Page BuilderなどのShopify アプリを使えば、プログラミングの知識なしにコンテンツの編集を自由自在に行うことが可能です。

ECサイトのUI・UXを低下させやすい

shopifyは、ECサイト作成・運用を行うにあたって必要なシステムが全て搭載されています。しかし手軽に実装できる機能が約2000種類以上あり、その中から自社ECサイトに必要機能を選ぶことは大変です。特にEコマースは流行り廃りのサイクルが非常に早い領域で、ついつい、必要機能以外も将来の為にと実装する傾向があります。

結果として、よくわからないボタンや管理運営の手間が増えてしまいます。アプリを搭載する際には、「なぜ必要なのか」「本当に必要なのか」をよく整理してユーザー目線でカスタマイズしましょう。

Shopifyの料金プラン

Shopifyの月額の料金体系はこちらです。

Shopifyの料金体系。ShopifyPlusプランの利用は別途申請が必要です。

ベーシックプランでは月額29USD(約3,200円)と低コストでスタートができ、ECサイトを初めて立ち上げる方でも十分にクオリティの高いサイトを構築できます。

また、卸売店舗や複数店舗の運用などの大規模サイトを立ち上げる場合は、エンタープライズプランであるShopify Plusが推奨されており、幅広いユーザーに利用されています。

※Shopify PAY は一度でも買い物をし、購入に必要な情報を入力したことがあれば、次回以降の買い物時に、決済情報を再度入力しなくても決済ができるShopify独自の決済方法です。保存される内容は、クレジットカード情報、配送情報、請求情報となります。

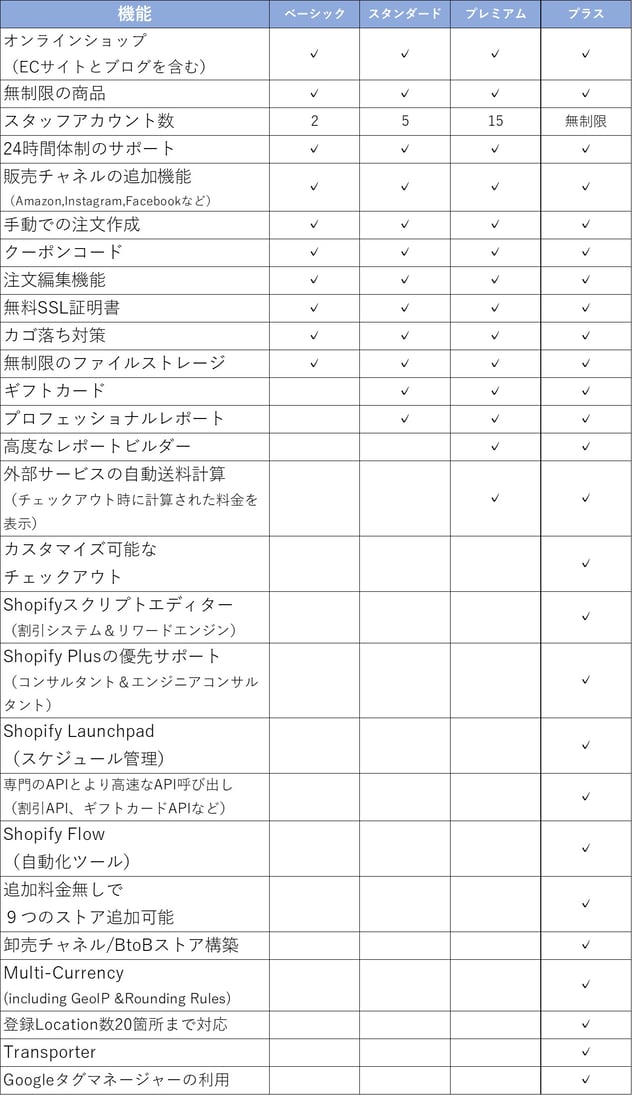

Shopifyのプランごとの機能一覧

Shopifyの各プランに応じた機能は以下のとおりです。

ベーシックのプランで、通常のECサイト運営に必要な機能はほぼ網羅しています。それ以上のプランは、事業拡大や大規模開発、卸売ストア構築において利用されるケースが目立ちます。

Shopifyの各プランで利用できる機能一覧

Shopifyはこんな方におすすめ

Shopifyは以下のユーザーにおすすめです。

Shopify

・初期費用を抑えたい

・これからECサイトを作成する

・さまざまなカスタマイズを実施して独自のECサイトを構築したい

ShopifyPlus

・他のECカートに物足りなさを感じた

・強い負荷にも耐えられるサーバーを利用したい

・越境EC展開、他店舗運営など、より大規模なECサイトの運営をお考えの方

現在では、無料でECサイトが作れるプラットフォームも存在しますが、その分制限も多い為、満足の行くサイトを作成できない可能性もあります。

しかしShopifyを利用した場合、テーマや拡張アプリが豊富で自由度が高いため、クオリティの高い本格的なサイトが作りやすい環境となっています。

Shopifyを使ったサイト作成事例

shopifyを使おうか迷っている方にとっては、どの程度のサイトができるのかが気になる点かと思います。ここからは、実際のshopifyの活用事例を公式サイトを基に紹介します。

アパレルから酒、食品などの様々な業種での事例なので、ぜひ参考にしてみてください。

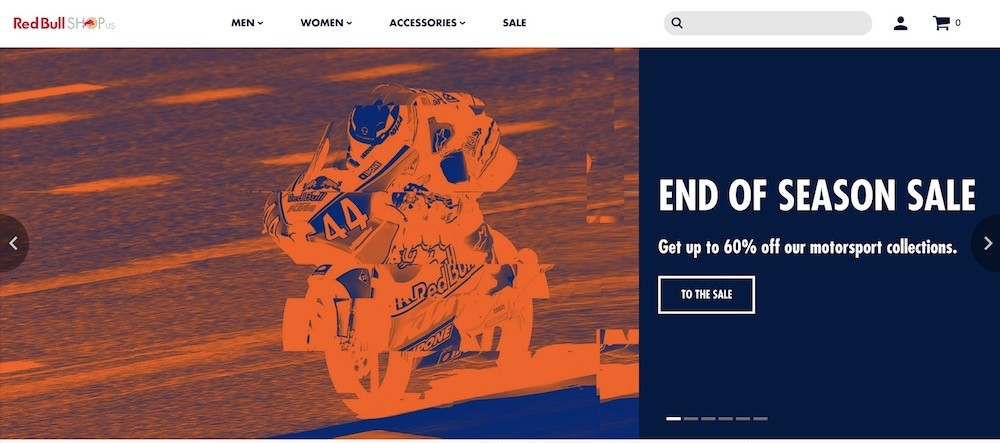

レッドブル

みなさんご存知、エナジードリンクで有名なレッドブル。

同社が運営するファッション商品を販売するECサイトはShopifyで作られています。

Shopifyは会社の規模を問わず、世界中の多くの企業で導入されています。

ゴーゴーカレー

日本中に金沢カレーブームを巻き起こしたゴーゴーカレー。

Shopify公式サイトの「成功事例」にも書かれている通り、同社は世界で活躍することを目指しています。

その上で、本ECサイトは重要な役割を担っているのでしょう。

シンプルで商品の購入が行ないやすい。そして、PayPalやGoogle Payといった幅広い支払い方法にも対応しているのはShopifyならではといえます。

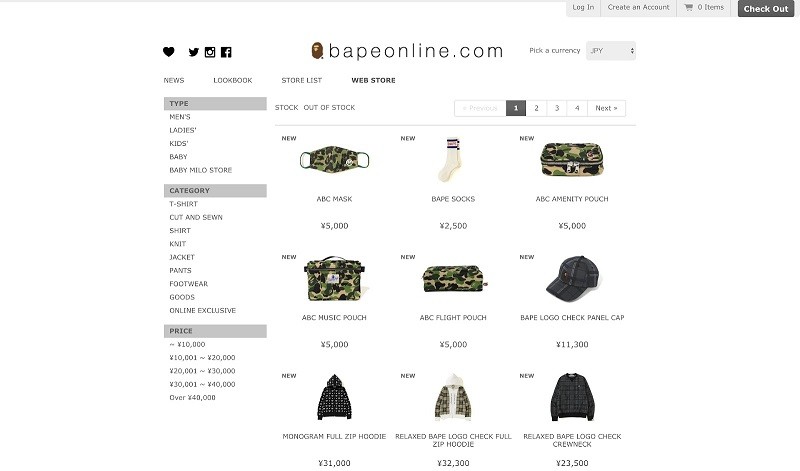

A Bathing Ape

日本国内で人気のアパレルブランド「A Bathing Ape」。

同ブランドのECサイトはShopifyで作られています。

同ブランドは海外でも人気が高く、ECサイト上の「Pick a currency(通貨選択)」では日本円、USドル、ユーロなど26種類もの通貨に対応しています。

Shopifyでのサイト構築費用の相場

個人・企業に関わらず簡単にECサイトを作成し運営することができるのがShopifyの強み。

しかし、本格的にECサイトを作成・リプレイスを検討される場合に気になるのが「制作会社に依頼する場合の相場」

ここからは「制作会社に依頼する場合の相場」についてまとめています。

相場1:約50万円~100万円

shopifyの導入のカスタマイズなどを行ってくれます。初期設定などは個人でも行う事ができますが、より適切なアプリ設計やデザインなどを行うことができます。例としては以下のような作業を行ってくれます。

例

・アカウント取得

・ドメイン設定

・公式テーマを用いたサイトのデザイン

・カスタマイズ(提供された素材の編集)

・商品登録

・決済設定

・送料設定

・Shopifyストア公開までの導入支援

相場2:約100万円~300万円

より独自性の高いオリジナルデザインや機能などもカスタマイズされたShopifyストアを構築したい場合や、既存のサイトをShopifyへ移行する場合には、このような程度の相場感になります。

ある程度市場規模や需要が予想できており、本格的なEC運用を行いたい方には非常におすすめです。

相場3:約300万円〜1,000万円

大規模なサイトの企画の場合、相場は高くなります。Shopifyはカスタマイズできる範囲が非常に広いため、カスタマイズの程度によっては、数百万円〜一千万円規模の構築にもなります。

すでにオフラインで売上をあるものを販売する場合や、マーケティング費用をかけて運用する際には、この程度の規模感の費用でshopifyを構築することをおすすめします。

相場4:1,000万円以上

世界規模で対応できる本格的なECサイトや、WEBマーケティングも含めたグロス価格を含む場合には、1,000万円以上の費用になります。自社でECサイトを立ち上げるよりも、低予算でサイト制作ができるためマーケティングに費用をかけることができます。

マーケティングも含めてより効率的なサイト運用を考えている際には、1,000万円以上の規模感が必要です。

Shopifyでのサイト構築を考えたら公式パートナーがおすすめ

shopifyは、全世界で使用されている非常に人気のECサイト構築サービスです。デザイン性だけではなく、機能や運用管理など、様々な面でメリットがあります。

一方で、機能をカスタマイズし、デザインでもより独自性の高いECサイトを構築するには制作会社に委託することをおすすめします。ECサイトよりも保守管理費用を削減して、早く改善できるため、独自ECよりも機動力が高いです。実際にshopifyでのサイト構築を考えている際には、まずは公式パートナーの会社から探しましょう。

株式会社 Hachinet(ハチネット)は、shopifyの公式パートナーとして、構築サービスを提供しています。オフショア開発だからこそ、相場より安い価格でより質の高いサイトを構築できます。shopify構築を考えている方は、無料で見積もりをお出しすることができるため、こちらからお問い合わせください。

オフショア開発でシステムをご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。

※以下通り弊社の連絡先

アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: konnichiwa@hachinet.jp

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

現場レベルで解剖するDartの実力:大規模プロダクトはどう設計し、どこで壁に当たったのか

Dart 入門の情報は多いものの、「数百万ユーザー規模でどう動いているのか」まで踏み込んだ解説は多くありません。本記事では、有名プロダクトにおける実装構造・移行戦略・スケール時の問題点まで掘り下げます。目的は表面的な導入事例紹介ではなく、再現可能な技術的知見を整理することです。

レビューで指摘されないDart設計とは何か:Flutter現場基準で学ぶ実践コーディングスタイル

Dart 入門で文法を学び、Flutterで画面を作れるようになると、多くの開発者が「それなりに動くアプリ」を作れるようになります。しかし実務では、それでは不十分です。レビューで問われるのは、可読性、変更耐性、責務分離、そしてチーム全体で維持できる一貫性です。本記事では、Flutterプロジェクトで実際に評価されるDartコーディングスタイルを、抽象論ではなく具体基準として掘り下げます。

Dartは本当に伸びるのか──UI特化言語の構造と5年後を技術的に検証する

Dartは巨大言語ではありません。それでも一定の存在感を維持しているのは、設計思想が一貫しているからです。Dart 入門を検索する人の多くはFlutter開発を前提にしているはずです。本記事では、感覚的な「将来性がありそう」という議論ではなく、言語設計・市場構造・採用実態を踏まえ、Dartが今後5年でどの位置に収まるのかを技術視点で具体的に検証します。

Dart・JavaScript・Kotlinを選ぶと「どの設計自由度を失うのか」を言語レベルで整理する

Dart 入門と検索している時点で、多くの人はまだ「言語」を選んでいるつもりでいます。 しかし実務では、言語選定とは設計の自由度をどこまで手放すかの契約です。 Dart・JavaScript・Kotlinは、用途が違うのではなく、破壊する設計レイヤーが根本的に違う。この記事では、その違いをコードや流行ではなく、アーキテクチャの不可逆点から整理します。

Dartの文法は偶然ではない|基礎構文から読み解く設計思想

Dartは「書けば動く」言語ではありません。代わりに「考えずに書くことを許さない」言語です。本記事では文法を並べるのではなく、Dartがどのような失敗を事前に潰そうとしているのかを軸に解説します。ここを理解すれば、Dartの構文は自然に腑に落ちます。

Dartはなぜ「書かされている感」が強いのか──Flutter・Web・Serverに共通する設計拘束の正体

Web Dart 入門としてDartに触れた多くの人が、「書けるが、自分で設計している感じがしない」という感覚を持ちます。サンプル通りに書けば動く、しかし少し構造を変えた瞬間に全体が崩れる。この現象は学習者の理解不足ではなく、Dartという言語が設計段階で強い制約を内包していることに起因します。本記事では、Dartがどのようにコードの形を縛り、なぜその縛りがFlutter・Web・Serverすべてで同じ問題を引き起こすのかを、実装視点で掘り下げます。

Dartを学び始める前に理解しておくべき前提モデルと学習の限界点

「Dart 入門」という言葉は、Dartが初心者でも気軽に扱える言語であるかのような印象を与えますが、実際のDartは、現代的なアプリケーション開発で前提とされるプログラミングモデルを理解していることを前提に設計された言語です。文法自体は比較的素直であっても、状態管理、非同期処理、型による制約といった考え方を理解しないまま学習を進めると、「動くが理由が分からないコード」が増え、小さな変更で全体が破綻する段階に必ず到達します。本記事では、Dart学習で頻発するつまずきを起点に、学習前にどのレベルの理解が求められるのかを、曖昧な励ましや精神論を排して整理します。

Dartとは何か ― 言語仕様・ランタイム・制約条件から見る設計の実像

Dart 入門や Dartとは というキーワードで語られる内容の多くは、表層的な機能説明に留まっています。しかしDartは、流行に合わせて作られた軽量言語ではなく、明確な制約条件を起点に設計された結果として現在の形に落ち着いた言語です。本記事では、Dartを仕様・ランタイム・設計判断の連鎖として捉え、その必然性を整理します。

アプリプログラミングで問われるITリテラシーとは何か──複数の言語が生む思考の断層

ITリテラシーがあるかどうかは、プログラミング言語を知っているかでは決まりません。本質は、なぜアプリプログラミングが複数の言語に分かれているのかを、構造として理解しているかです。この記事では、言語ごとに異なる役割と思考モデルを明確にし、非エンジニアが判断を誤る理由を技術構造から説明します。

アプリプログラミングの深層から設計するアプリエンジニアのキャリア戦略|技術判断を持たない実装者が必ず行き詰まる理由

アプリプログラミングの経験年数が増えても、技術者としての評価が上がらないケースは珍しくありません。その多くは、アプリ開発を「作る仕事」として捉え続けていることに起因します。アプリエンジニアのキャリア戦略を考えるうえで重要なのは、実装スキルではなく、技術的な判断をどこまで担ってきたかです。本記事では、アプリプログラミングの深層にある設計・判断の観点から、キャリア形成の実態を整理します。

パフォーマンス改善が失敗するアプリプログラミングの構造的欠陥

アプリが重くなるとき、表に出るのはスクロールのカクつきや起動遅延だ。しかしユーザーが離脱する原因は、その「見えている遅さ」ではない。アプリプログラミングの内部で、処理順序・責務分離・実行単位が崩れ始めていることに、誰も気づいていない点にある。