EC-CUBEとは?基本知識から導入のメリット・デメリットまで説明

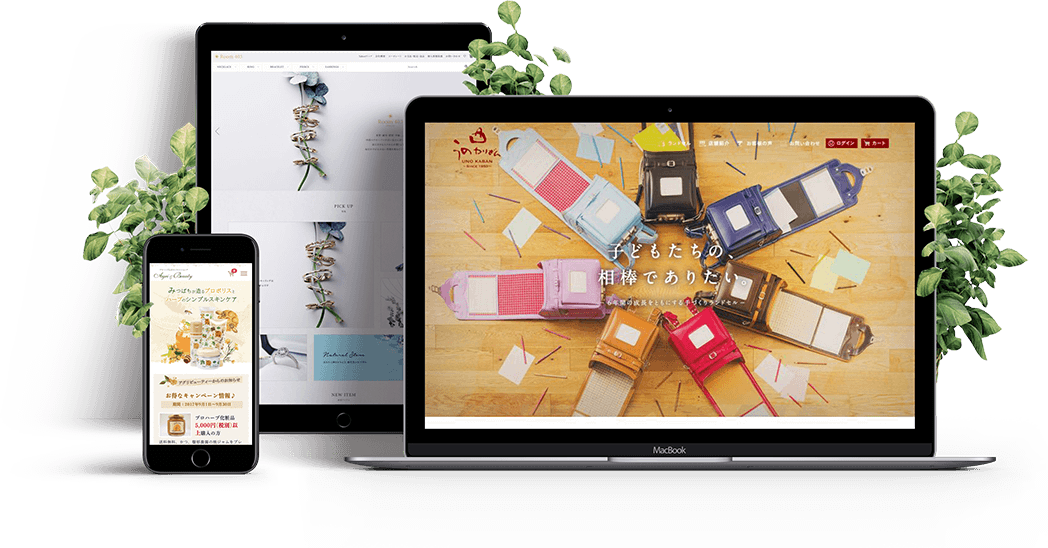

コストを抑えて、手軽にインターネットでショップをオープンできる方法をご存知ですか? ネットショップのオープンやECサイトの構築に便利なのが「EC-CUBE」です。では、「EC-CUBE」とはどういったものなのでしょう。 今回は、このEC-CUBEについてご紹介します。

2021年02月01日

コストを抑えて、手軽にインターネットでショップをオープンできる方法をご存知ですか? ネットショップのオープンやECサイトの構築に便利なのが「EC-CUBE」です。では、「EC-CUBE」とはどういったものなのでしょう。 今回は、このEC-CUBEについてご紹介します。

コストを抑えて、手軽にインターネットでショップをオープンできる方法をご存知ですか?

ネットショップのオープンやECサイトの構築に便利なのが「EC-CUBE」です。では、「EC-CUBE」とはどういったものなのでしょう。

今回は、このEC-CUBEについてご紹介します。

1.EC‐CUBEとは?

EC-CUBE(イーシーキューブ)とは2006年にオープンソースとして公開されたECサイト向けのコンテンツ管理システム(CMS)です。

ECサイトを構築する場合、レンタルカートやモールに出店することは手軽ですが、その多くは機能やデザインなどが制限されます。反面、すべて自由にゼロから構築するとなると、高額な費用や手間がかかります。EC-CUBEはそれら双方の良さを備えており、費用をかけずにオリジナルなECショップを作りたい人におすすめです。

2. 機能

2.1. 管理機能

まずは店舗運営に不可欠な管理面についてです。その運営を正確かつ効率良く行うために、以下の管理機能が備わっています。

- 認証機能

管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン

- 商品管理

商品情報から在庫数まで登録できるレビュー管理も可能

- 受注管理

受注情報、配送情報、納品書の出力まで管理できる

- 会員情報管理

顧客情報の検索・登録・編集ができる仮登録完了メールの再送も可能

- コンテンツ管理

フロントトップページに表示する新着情報や商品情報の登録・編集ができる

2.2. フロント管理

管理機能の次は、会員の操作画面を設定する機能です。売上に直結するので大変重要な役目を果たしています。

- 商品紹介

商品の特徴を、魅力的なデザインやレイアウトでわかりやすく提示しています。商品購入の検討から、実際に購入手続きに移行するために最も重要な機能です。ユーザレビューやお気に入り登録機能も整っていて、購入促進に役立っています。

- 商品注文

商品の購入手続きを滞りなく進めるための、各種プロセスが整っています。決済だけでなく、配送時間の指定まで可能です。

- お客様ページ

会員の登録から退会までを管理しています。注文履歴の表示やお気に入り商品の登録までが対応可能です。

3. EC‐CUBEのメリット・デメリット

3.1.メリット

- 開発コストを抑えてECサイトを作れる

EC-CUBEを利用するメリットとして挙げられるのが、製作コストの安さです。もしも、ECサイトを独自に開発しようと考えた場合、ゼロから設計を行う必要がある分、開発に掛かるコストも増大します。EC-CUBEを使えば、ECサイト製作に必要な機能が揃っているおかげで、コストを抑えてサイト製作を行うことができるのです。

- 標準でECサイトに必要な基本機能がほぼ揃っている

すぐにでも営業を開始するために、まずはパッケージに基本機能が組み込まれている必要があります。開店当初は、過剰な機能が運営の支障になることもあるため、注意が必要です。

EC-CUBEでは、ECに必要な基本機能は標準搭載されている他、追加機能はプラグインという形でも提供されており、必要な機能だけを導入することができます。

特に、ECに欠かせない決済機能は充実しており、一例として、「EC-CUBEペイメント」と呼ばれる決済サービスなどが公式のストアである「オーナーズストア」から提供されています。

- カスタマイズ性が高い

ECサイトを作るうえで、カスタマイズ性の高さもEC-CUBEのメリットと言えます。例えば、サイトデザインの面では、豊富なテンプレートの中からデザインを選べるので、サイト運営者や商品のイメージに合ったECサイトの製作を行うことが可能です。また、機能面においても、数多くのプラグインが充実しています。「商品をもっと速く表示させたい」、「ECサイト内に自動翻訳機能を付けたい」、「定期販売がしたい」といった細かな要望も、すべて拡張機能で対応が可能です。

- 情報共有できるコミュニティが充実している

EC-CUBEは開発や店舗運営に関わる人に向けたコミュニティが充実しています。困ったことがあっても、ほかのユーザーにすぐに質問できる体勢は整っているため、初心者でも問題解決がしやすい点も特徴です。EC-CUBEは日本で作られたソフトウェアなので、国内の利用者が多く、日本語で質問しやすい環境が整っています。

3.2. デメリット

自由度が高いということは扱えるだけの技術力が必要ということです。障害・トラブルについては全て自己責任で対応しなければなりません。

他の有料ASPやパッケージで何らかの問題が発生した場合は、障害や契約の内容にもよりますが提供側の責任が問われます。

しかし無償利用可能なオープンソース版のEC-CUBEはGPLライセンスであり、これは使用中のトラブルに責任を持たないと明示するものです。

基本的な機能はそのままで利用することができますが、本格的なカスタマイズを行う際にはPHP・HTML・CSSなどのスキルが求められます。

またWordPressなどと同様、セキュリティや脆弱性対策について常に気にしておかなければならない側面もあるでしょう。

またEC-CUBEが標準サポートしていない関連商品・ランキング表示などの機能は、プラグインを導入しないと利用することができません。

4. EC-CUBEの動作環境

EC-CUBEを動作させるためには、以下のシステム要件を満たす必要があります。またEC-CUBEのバージョンによって、システム要件は若干異なります。最新版(4.0系)の場合は、上記のリンクに記載のある内容をご覧ください。

- Webサーバー

Apache(2.4.6)は、動作確認済みです(mod_rewrite / mod_ssl 必須となります)。

- PHP

PHPのバージョンでは、7.2.19が動作確認済みです。PHPライブラリとして、必須と推奨の指定が多くあり、正しく快適に動作させるためには、全て組み込んでいなければなりません。詳しくは、システム要件ページの「ソフトウェア要件(4.0系)」を参照してください。

- データベース

通常の用途で、動作が確認されているデータベースとそのバージョンは、PostgreSQL (9.6.6) (pg_settingsテーブルへの参照権限が必須)とMySQL(5.6.33) (InnoDBエンジンが必須)です。

- レンタルサーバー

EC-CUBEに限った話ではありませんが、導入には、最初から動作可能なレンタルサーバーを選択する方が賢明です。その際のポイントは以下の通りです。

+EC-CUBEオフィシャルパートナー(6社)より選択

+簡単インストールに対応したサービスの方が早くて確実

+EC-CUBE単独で一つのサーバーを使用する方が、快適で安定する

5.EC-CUBE導入の流れ

5.1. パートナーにサイト構築を依頼する

- パートナーを探す

+ EC‐CUBEインテグレートパートナー:インテグレートパートナー企業の所在地・得意分野・費用の目安などを参考にしながら、パートナーを絞り込めます。開発の得意分野を見て、相談できるパートナー企業を選びましょう。プラグイン実績などを見ることもできます。

+ECサイト構築・デザイン制作事例一覧: インテグレートパートナー企業は、多数ある中からジャンル別で検索して探すことができます。各パートナー企業の制作事例を見ると、その会社が制作するECサイトのイメージがわかりやすいです。実際に構築されたECサイトを見て、デザインや構成がイメージと合うパートナーを選ぶといいでしょう。

- パートナーに問い合わせる

EC‐CUBEインテグレートパートナーから、希望する要件、イメージ、予算などを添えて問い合わせてみましょう。無料で見積りを出してくれる企業もありますので、気軽に相談してみましょう。

- パートナーがヒアリング・見積りをする。

インテグレートパートナー企業が、デザイン・構成・機能等の詳細をヒアリングし、要件をまとめます。要件がまとまれば、開発費用の見積りを出します。

その見積りを見て、要件や予算などが希望に合っていれば、制作・開発を依頼します。

- ネットショップを構築する。

いよいよネットショップがスタートします。

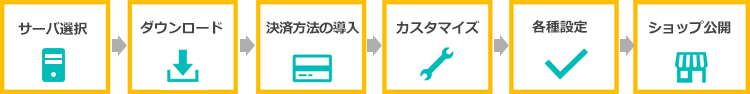

5.2. 自分でサイトを構築する

- サーバを選択する。

+ システム要件を確認しましょう。

システム要件は、開発情報ページで確認できます。

ここでは、「開発情報」と「開発環境」を開発者向けに公開しています。

+ EC-CUBEをインストールするサーバを準備します。

サーバはレンタルすることもできます。

EC-CUBEが使えるレンタルサーバーに、EC-CUBEをホスティングの付属サービスとして導入している企業が載っています。この中から選ぶことができます。

- 決済方法を導入する。

カード決済の導入には、審査等を含め1カ月以上かかりますので、オープンと同時に利用できるようにするためには、早めに申し込んでおいた方がいいでしょう。

カード決済には、EC-CUBEペイメント(公式)が便利です。また、決済サービスもEC-CUBEで使える決済サービスに掲載されている一覧から選ぶことができます。

- カスタマイズ

ここでは、レイアウトやデザインの変更を行います。

カスタマイズには、プラグインを使用します。ストアからお好みのデザインテンプレートを選んだり、機能を追加したりして、思い通りのショップを実現しましょう。

- 商品登録や各種設定を行う。

管理画面から「基本情報管理」を設定します。基本情報管理で、商品情報などを登録しましょう。また、購入動作やメール文面などのチェックも必要です。

- ネットショップを公開する。

いよいよネットショップがスタートします。

6. まとめ

今回はEC-CUBEの機能と流れをご紹介しました。

EC-CUBEはオープンソースのためソースコードを読むこともできますし、実際に試用して使い勝手を確認することもできます。

まずは一揃いの機能が搭載されているEC-CUBEでECサイトのコンテンツ管理システムがどんなものかを掴むのも良いでしょう。

今回ご紹介した情報が、ECサイトの構築をご検討の方に役立つと幸いです。

EC-CUBEでECサイト開発をご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。

※以下通り弊社の連絡先

アカウントマネージャー: トゥイ(日本語・英語対応可)

電話番号: (+84)2462 900 388

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

現場レベルで解剖するDartの実力:大規模プロダクトはどう設計し、どこで壁に当たったのか

Dart 入門の情報は多いものの、「数百万ユーザー規模でどう動いているのか」まで踏み込んだ解説は多くありません。本記事では、有名プロダクトにおける実装構造・移行戦略・スケール時の問題点まで掘り下げます。目的は表面的な導入事例紹介ではなく、再現可能な技術的知見を整理することです。

レビューで指摘されないDart設計とは何か:Flutter現場基準で学ぶ実践コーディングスタイル

Dart 入門で文法を学び、Flutterで画面を作れるようになると、多くの開発者が「それなりに動くアプリ」を作れるようになります。しかし実務では、それでは不十分です。レビューで問われるのは、可読性、変更耐性、責務分離、そしてチーム全体で維持できる一貫性です。本記事では、Flutterプロジェクトで実際に評価されるDartコーディングスタイルを、抽象論ではなく具体基準として掘り下げます。

Dartは本当に伸びるのか──UI特化言語の構造と5年後を技術的に検証する

Dartは巨大言語ではありません。それでも一定の存在感を維持しているのは、設計思想が一貫しているからです。Dart 入門を検索する人の多くはFlutter開発を前提にしているはずです。本記事では、感覚的な「将来性がありそう」という議論ではなく、言語設計・市場構造・採用実態を踏まえ、Dartが今後5年でどの位置に収まるのかを技術視点で具体的に検証します。

Dart・JavaScript・Kotlinを選ぶと「どの設計自由度を失うのか」を言語レベルで整理する

Dart 入門と検索している時点で、多くの人はまだ「言語」を選んでいるつもりでいます。 しかし実務では、言語選定とは設計の自由度をどこまで手放すかの契約です。 Dart・JavaScript・Kotlinは、用途が違うのではなく、破壊する設計レイヤーが根本的に違う。この記事では、その違いをコードや流行ではなく、アーキテクチャの不可逆点から整理します。

Dartの文法は偶然ではない|基礎構文から読み解く設計思想

Dartは「書けば動く」言語ではありません。代わりに「考えずに書くことを許さない」言語です。本記事では文法を並べるのではなく、Dartがどのような失敗を事前に潰そうとしているのかを軸に解説します。ここを理解すれば、Dartの構文は自然に腑に落ちます。

Dartはなぜ「書かされている感」が強いのか──Flutter・Web・Serverに共通する設計拘束の正体

Web Dart 入門としてDartに触れた多くの人が、「書けるが、自分で設計している感じがしない」という感覚を持ちます。サンプル通りに書けば動く、しかし少し構造を変えた瞬間に全体が崩れる。この現象は学習者の理解不足ではなく、Dartという言語が設計段階で強い制約を内包していることに起因します。本記事では、Dartがどのようにコードの形を縛り、なぜその縛りがFlutter・Web・Serverすべてで同じ問題を引き起こすのかを、実装視点で掘り下げます。

Dartを学び始める前に理解しておくべき前提モデルと学習の限界点

「Dart 入門」という言葉は、Dartが初心者でも気軽に扱える言語であるかのような印象を与えますが、実際のDartは、現代的なアプリケーション開発で前提とされるプログラミングモデルを理解していることを前提に設計された言語です。文法自体は比較的素直であっても、状態管理、非同期処理、型による制約といった考え方を理解しないまま学習を進めると、「動くが理由が分からないコード」が増え、小さな変更で全体が破綻する段階に必ず到達します。本記事では、Dart学習で頻発するつまずきを起点に、学習前にどのレベルの理解が求められるのかを、曖昧な励ましや精神論を排して整理します。

Dartとは何か ― 言語仕様・ランタイム・制約条件から見る設計の実像

Dart 入門や Dartとは というキーワードで語られる内容の多くは、表層的な機能説明に留まっています。しかしDartは、流行に合わせて作られた軽量言語ではなく、明確な制約条件を起点に設計された結果として現在の形に落ち着いた言語です。本記事では、Dartを仕様・ランタイム・設計判断の連鎖として捉え、その必然性を整理します。

アプリプログラミングで問われるITリテラシーとは何か──複数の言語が生む思考の断層

ITリテラシーがあるかどうかは、プログラミング言語を知っているかでは決まりません。本質は、なぜアプリプログラミングが複数の言語に分かれているのかを、構造として理解しているかです。この記事では、言語ごとに異なる役割と思考モデルを明確にし、非エンジニアが判断を誤る理由を技術構造から説明します。

アプリプログラミングの深層から設計するアプリエンジニアのキャリア戦略|技術判断を持たない実装者が必ず行き詰まる理由

アプリプログラミングの経験年数が増えても、技術者としての評価が上がらないケースは珍しくありません。その多くは、アプリ開発を「作る仕事」として捉え続けていることに起因します。アプリエンジニアのキャリア戦略を考えるうえで重要なのは、実装スキルではなく、技術的な判断をどこまで担ってきたかです。本記事では、アプリプログラミングの深層にある設計・判断の観点から、キャリア形成の実態を整理します。

パフォーマンス改善が失敗するアプリプログラミングの構造的欠陥

アプリが重くなるとき、表に出るのはスクロールのカクつきや起動遅延だ。しかしユーザーが離脱する原因は、その「見えている遅さ」ではない。アプリプログラミングの内部で、処理順序・責務分離・実行単位が崩れ始めていることに、誰も気づいていない点にある。