3Dゲームエンジニアになるには?年収・スキル・キャリアパス完全ガイド

3Dゲームの需要が年々高まる中、「3Dゲームエンジニア」という職種が注目を集めています。ゲームエンジンを使ってキャラクターや世界を動かすこの仕事は、高度な技術と創造力の融合が求められるプロフェッショナルな分野です。本記事では、3Dゲームエンジニアに必要なスキルやツール、気になる年収、そして将来性や学び方まで、これから目指す人にも、キャリアアップを考える人にも役立つ情報を網羅的に解説していきます。

2025年06月25日

3Dゲームの需要が年々高まる中、「3Dゲームエンジニア」という職種が注目を集めています。ゲームエンジンを使ってキャラクターや世界を動かすこの仕事は、高度な技術と創造力の融合が求められるプロフェッショナルな分野です。本記事では、3Dゲームエンジニアに必要なスキルやツール、気になる年収、そして将来性や学び方まで、これから目指す人にも、キャリアアップを考える人にも役立つ情報を網羅的に解説していきます。

1.3Dゲームエンジニアとは?どんな仕事をするのか

3Dゲームエンジニアは、3D空間を使ったゲームシステムの設計・開発を行う職種です。主に、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンを活用し、キャラクターや背景の動き、インタラクション、物理演算などをプログラムで制御します。

ゲームの世界観を実現するため、アーティストやデザイナーと密に連携し、リアルタイムで動く3D空間を作り上げます。エンジニアでありながら、クリエイティブな要素も求められるのがこの仕事の魅力です。

2.3Dゲームエンジニアに必要なスキルセット

3Dゲームエンジニアには、多様な技術スキルが求められます。まず、C++やC#などのプログラミング言語を使って、ゲームロジックや物理挙動を実装する能力が基本です。これに加えて、UnityやUnreal Engineの操作スキルは必須で、エンジン特有のAPIやツールを使いこなすことが求められます。

さらに、3D空間の表現に不可欠なベクトルや行列、クォータニオンなどの数学的知識を理解していることが重要です。これにより、キャラクターの動きやカメラ制御を正確にプログラムできます。

また、シェーダーやレンダリングの基礎知識も必要で、グラフィックス処理の最適化や視覚表現の向上に役立ちます。チームでの開発には、バージョン管理ツール(Gitなど)の運用スキルも欠かせません。最近では、AI制御やネットワーク通信、XR(VR/AR/MR)技術への対応力もプラスアルファの強みとなり、より高難度な開発に挑戦できます。

3.よく使われるツールと開発環境

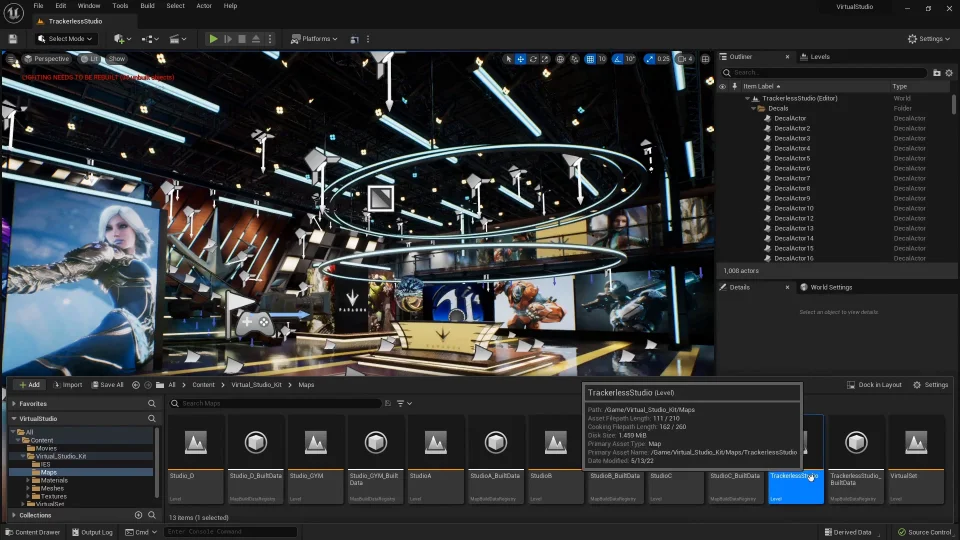

3Dゲームエンジニアが開発現場で頻繁に使うツールには、まずUnityとUnreal Engineが挙げられます。Unityは扱いやすさと汎用性が高く、インディーゲームからモバイルゲームまで幅広く対応。Unreal Engineは高品質なグラフィックス表現が特徴で、AAAタイトルやハイエンドゲームに多く採用されています。

3Dモデリングやアニメーション制作には、BlenderやMaya、3ds Maxが一般的です。これらのソフトで作成されたモデルはゲームエンジンにインポートされ、リアルな動きや演出に使われます。

開発環境では、Visual StudioやRiderなどのIDEがコード編集やデバッグに不可欠です。また、チーム開発に欠かせないGitやPerforceなどのバージョン管理ツールを活用し、複数人で効率的に開発を進めます。

パフォーマンス解析には、Unity ProfilerやRenderDocといったツールを使用し、処理負荷の軽減や最適化を図ります。これらのツールを組み合わせて使うことで、質の高い3Dゲーム開発が可能となります。

4.3Dゲームエンジニアの年収・給与水準

3Dゲームエンジニアの年収は、スキル・経験・所属する企業規模によって大きく異なりますが、以下は日本国内における一般的な水準です。

・ジュニアクラス(経験1〜3年):年収350万〜500万円

・ミドルクラス(経験3〜7年):年収500万〜700万円

・シニア・テックリード:年収700万〜1000万円以上

特にUnityやUnreal Engineの高度な知識を持つ人材は高く評価され、フリーランスとして活躍する場合は月収60万円以上も珍しくありません。メタバースやXR開発の需要増加により、今後も給与水準の向上が期待されています。

5.3Dゲームエンジニアの需要と将来性

ゲーム業界の成長と共に、3Dゲームエンジニアの需要は拡大し続けています。特にスマートフォンゲームやコンソール向けの3Dタイトル、さらにはVR・AR・メタバース関連プロジェクトでは、専門スキルを持つ人材が不足しています。

また、ゲーム以外の分野、例えば建築や医療、教育、映像制作などで3D技術の応用が広がっており、3Dゲームエンジニアの活躍の場は多様化しています。将来的にも安定した需要とキャリアの可能性が期待できる職種です。

6.3Dゲーム業界で活躍するための学び方

初心者はまず、UnityやUnreal Engineの基本操作を学ぶことから始めましょう。オンライン講座や公式ドキュメントを活用し、簡単なゲーム制作に挑戦することで実践力を養えます。

また、Gitなどのバージョン管理やチーム開発の経験も積むことが重要です。ポートフォリオ作成や個人開発で実績を積み、企業応募やフリーランス案件に挑戦する準備を整えましょう。

実務経験を積みながら、AIやXRなど最新技術の習得も並行すると、より市場価値の高いエンジニアを目指せます。

3Dゲームエンジニアは、技術だけでなく、創造性・協調性・柔軟性も求められる非常にやりがいのある職業です。ゲーム市場の拡大やメタバースの台頭により、今後ますます需要が高まっていくことは間違いありません。「ゲームを作りたい」「3Dの世界で仕事をしたい」と思っているなら、今が学び始めるチャンスです。正しい知識と実践で、一歩ずつ確実にキャリアを積んでいきましょう。

- オフショア開発

- エンジニア人材派遣

- ラボ開発

- ソフトウェアテスト

電話番号: (+84)2462 900 388

メール: contact@hachinet.com

お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。

無料見積もりはこちらから

Tags

ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合

こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。

関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説

Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差

Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している

Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。

未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序

未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。

アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造

アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提

スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。